kreuz und quer

Info, Kirche + Religion •

01.04.2025 • 23:10 - 23:55

Originaltitel

Reinigung von innen - Fasten in den Religionen

Produktionsland

A

Produktionsdatum

2020

Info, Kirche + Religion

Es scheint fast ein die gesamte Menschheit verbindender Grundvollzug des Lebens zu sein: das Fasten. Von kaum einer Kultur wird der periodische Verzicht infrage gestellt. Zu wichtig scheinen karge Perioden für unseren Körper und unseren Geist zu sein. Und auch für die Seele. Denn Fasten ist seit jeher beides – medizinische Anwendung und religiöser Akt. Julia Radlingmayer begibt sich eine Woche lang ins Stift Geras, um mit Gleichgesinnten eine Woche lang komplett auf Essen zu verzichten. Dort betreibt Alexander Graffi schon seit mehreren Jahren ein Fastenhaus, wo der kontrollierte Verzicht auf jegliche feste Nahrung angeboten wird. Mittlerweile ist nicht zuletzt durch die Arbeit der Grazer Wissenschafter Thomas Pieber und dem Team rund um Frank Madeo bewiesen, dass Fasten tatsächlich gesünder macht. Gerade in der Zeit vor Ostern herrscht in Geras Hochbetrieb. Denn Fasten ist ungeachtet des medizinischen Trends immer noch eine wichtige religiöse Praxis. Die Religionswissenschafterin Birgit Heller und der Religionswissenschafter Franz Winter wissen, warum das so ist: Zum einen ist die Abstinenz ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf ein Fest, zum anderen hilft das Fasten, den Geist zu reinigen. Nicht umsonst ist das Fasten in so gut wie allen Religionen und Kulturen bekannt. Der Islam kennt das Ramadan-Fasten. Die junge Wiener Studentin Nesrin El-Isa lädt "kreuz und quer" während der letzten Tage des Fastenmonats ein, diese Zeit des Gebets und der inneren Einkehr kennenzulernen. Genauso wichtig wie die Abstinenz ist in diesen Tagen auch der soziale Zusammenhalt. Bei den Aleviten gibt es zwei Fastenzeiten, und die richten sich nach unterschiedlichen Kalendern. Ihre Hauptfastenzeit ist der Monat Muharram, in dem sie zwölf Tage lang zu Ehren der zwölf Imame sogar auf klares Wasser verzichten. Auch indische Traditionen und das Judentum kennen Zeiten des Fastens. Es gibt unterschiedliche Motivationen, andere Bräuche und unterschiedliche Zugänge. Gemeinsam ist ihnen die Erfahrung: Wer fastet, reinigt sich von innen.

Film-Archiv

"Tár"

Drama • 2022

Eine Million Minuten

Drama • 2024

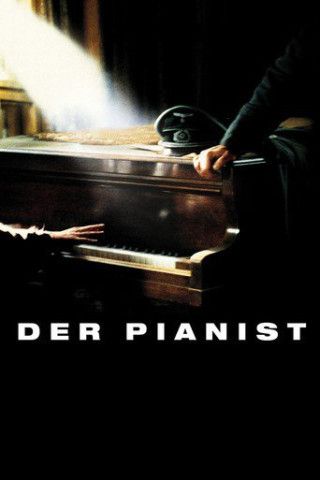

Der Pianist

Drama • 2002

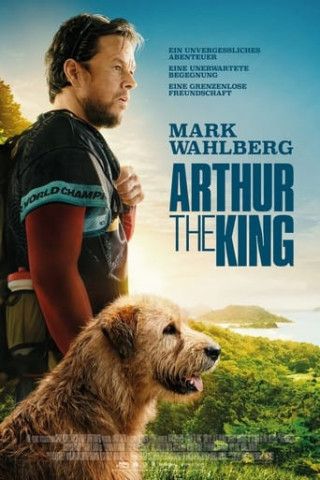

Arthur der Große

Drama • 2024

No Hard Feelings

Komödie • 2023

Joker

Thriller • 2019

Alles steht Kopf

Spielfilm • 2015

Türkisch für Anfänger

Komödie • 2012

Deadpool & Wolverine

Sciencefiction-Komödie • 2024

Twisters

Actionthriller • 2024

Thelma – Rache war nie süßer

Abenteuer • 2024

The Creator

Scifi-Action • 2023

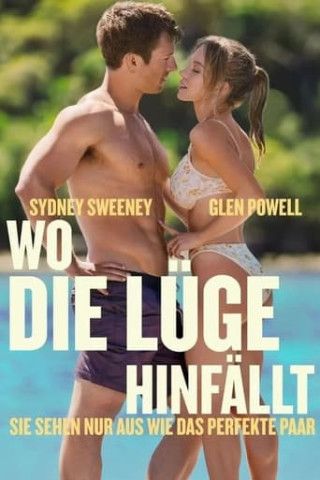

Wo die Lüge hinfällt

Komödie • 2023

Wonka

Komödie • 2023