Der Fall Léon K.

Info, Geschichte •

01.04.2025 • 21:50 - 23:10

Originaltitel

Le cas Léon K.

Produktionsland

F

Produktionsdatum

2024

Info, Geschichte

Der junge Pole Léon Kacenelenbogen war mit seiner Familie nach Belgien emigriert, das später von Deutschland besetzt wurde. Von dort floh er weiter nach Frankreich. Im Sommer 1942 gelingt es ihm, heimlich die Demarkationslinie zu überqueren. Einen Monat später wird er bei einer Razzia im unbesetzten Teil Frankreichs verhaftet. Wie viele andere Flüchtlinge hatte Léon kein anderes Verbrechen begangen, als "Angehöriger einer verfluchten und verdammten Rasse" zu sein, wie er in einem seiner Briefe an Marschall Pétain schrieb, den Chef des Vichy-Regimes. Nach Aufenthalten in den Lagern Douadic und Nexon wird er im September 1942 in das Lager Rivesaltes verlegt. Von dort soll er direkt in das Sammellager Drancy überstellt werden - die letzte Station vor den von den Nazis in Polen errichteten Vernichtungslagern. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder werden von der französischen Regierung an die Nationalsozialisten ausgeliefert. Léon gelingt die Flucht. Er erreicht das franquistische Spanien, wird dort mehrere Monate inhaftiert und gelangt schließlich nach Barcelona. Dort verschaffen ihm jüdische Organisationen einen Platz auf einem Schiff, das nach Palästina steuert, damals unter britischem Mandat. 1950 kehrte er aus Israel nach Antwerpen zurück. Dort verstarb er 2017 im Alter von 96 Jahren. Außer Spuren in den Archiven der Verwaltungs- und Polizeibehörden und einigen Fotos ist fast nichts von ihm geblieben. Einige der Orte seines Leidens dienen heute als Gedenkstätten, die an die französische Kollaboration mit Nazi-Deutschland erinnern.

Film-Archiv

Eine Million Minuten

Drama • 2024

Thelma – Rache war nie süßer

Abenteuer • 2024

Deadpool & Wolverine

Sciencefiction-Komödie • 2024

Arthur der Große

Drama • 2024

Türkisch für Anfänger

Komödie • 2012

"Tár"

Drama • 2022

No Hard Feelings

Komödie • 2023

Der Pianist

Drama • 2002

The Creator

Scifi-Action • 2023

Wo die Lüge hinfällt

Komödie • 2023

Twisters

Actionthriller • 2024

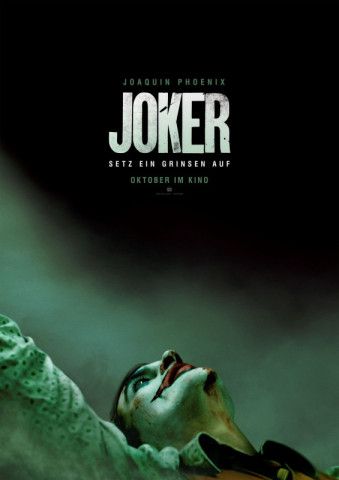

Joker

Thriller • 2019

Wonka

Komödie • 2023

Alles steht Kopf

Spielfilm • 2015